© 2018 НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИМ. И.Г. ПАПАСКИР |

384900, Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Лакоба, д. 111 | All Rights Reserved. |

+7(840) 226-81-20 +7 (940) 925-81-80

NBRAAbch@mail.ru

(Выступление директора Национальной библиотеки Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир Бориса Шаликовича Чолария на Одиннадцатых Международных Михоэлсовских чтениях в РГБИ в Москве 27 ноября 2019 г.)

Никакие геополитические катаклизмы, никакие санкции и прочие искусственные препятствия и барьеры не смогли воспрепятствовать великим силам культуры: всему тому, перед чем бессильны сиюминутные коммерческие и псевдополитические интересы. И к абхазскому национальному театру это относится в полной мере. Но при этом нельзя не учитывать, что в силу сложившихся исторических обстоятельств абхазский театр стал важнейшим фактором становления и развития абхазской государственности, а в определённые периоды времени и подлинным его фундаментом, единственной его опорой. За несколько веков до новой эры Абхазия последовательно оказывалась в сфере влияния различных цивилизаций – эллинской и римской в античную эпоху; византийской, генуэзской, персидской и османской в средневековье и эпоху Возрождения. Большинство из вышеназванных цивилизационных образований являлись, если можно так выразиться, «театрализованными», то есть носителями театрального искусства, как существенного элемента культурной жизни.

Однако все вышеназванные колонизационные государственные образования никак не стремились к вовлечению коренного абхазского населения в своё культурное пространство, ограничиваясь лишь эксплуатацией выгодного географического положения и богатых природных ресурсов Абхазии. Так что если и имелись элементы приобщения представителей абхазского народа к иноземной театральной культуре, то касались они лишь очень узкой феодально-аристократической прослойки абхазского общества. Таким образом, можно предположить, что, руководствуясь так называемым «инстинктом самосохранения нации», предки современных абхазов преднамеренно защищали своё собственное и вполне самодостаточное цивилизационно-культурное пространство, что стало решающим фактором создания впоследствии собственной абхазской государственности. А элементы «театральности» ярко проявлялись в различного рода обычаях, традициях и ритуалах, в устном народном творчестве, в песенно-музыкальном фольклоре, в творчестве народных сказителей, в народной хореографии. Это существенным образом повлияло и на принципы абхазского театра, тяготеющего к ярким формам сценического действия, к эмоциональному наполнению актёрской игры, театральной режиссуры. Театр же как таковой в классическом его понимании появился в Абхазии в начале девятнадцатого века, вместе с вхождением её в состав Российской империи. И хотя этот период характерен военным противостоянием как в Абхазии, так и на Кавказе в целом, благодаря стараниям прогрессивной русской интеллигенции и меценатствующего купечества в городах Абхазии, прежде всего в Сухуме и Гагре, ставились любительские спектакли, давали представления заезжие театральные труппы. Но постоянного театра в Абхазии ещё не было. Своего рода «театральный прорыв» произошёл здесь к началу ХХ века, когда на арену общественной и культурной жизни вышло первое поколение абхазской интеллигенции: представители абхазского народа, сумевшие получить светское либо духовное образование: школьное, гимназическое, семинарское, университетское, как внутри Абхазии – в организованных в ней различных учебных заведениях, так и собственно в России, в том числе, в Санкт-Петербурге и Москве.

Некоторым удалось получить и европейское образование. Среди них нашлось немало любителей театрального искусства, в 1912 году создавших Сухумское театральное общество. Неоценимую роль в развитии театрального дела Абхазии сыграл выдающийся абхазский художник, сценограф, театральный критик и общественный деятель Александр Константинович Чачба-Шервашидзе, в то время работавший художником-декоратором дирекции Санкт-Петербургских императорских театров, оформивший ряд знаменитых спектаклей ведущих театров России, работавший со знаменитыми реформаторами театра, в том числе и известным Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Впоследствии А.К. Чачба-Шервашидзе стал главным оформителем спектаклей знаменитого «Русского балета» Сергея Дягилева. Именно по просьбе А. К. Чачба-Шервашидзе в 1916 году в Сухум прибыл выдающийся театральный режиссёр, актёр, драматург, теоретик искусства Николай Николаевич Евреинов, деятельность которого активизировала театральную жизнь Абхазии в невиданных доселе масштабах.

Николай Николаевич Евреинов выступил с циклом лекций «Философия театра и теория сценического искусства», касающихся актуальных вопросов современного театрального искусства и перспектив развития театра. Выражаясь современным языком, он сотни раз проводил мастер-классы для местных актеров-любителей. Н.Евреинов силами энтузиастов-театралов, представлявших «Сухумское театральное общество», в качестве режиссёра осуществил постановку ряда спектаклей, в том числе и по собственным пьесам, две из которых были написаны специально для постановки на Сухумской сцене. А художественное оформление спектаклей осуществлял Александр Константинович Чачба-Шервашидзе. По сути дела, благодаря этим двум выдающимся личностям, абхазской театральной общественности удалось познакомиться с высокими образцами театрального искусства, и, если можно так выразиться, энтузиазм любителей театра в Абхазии был введён в профессиональные рамки.

Александр Константинович Чачба-Шервашидзе в 1918 году развернул здесь широкуюкультурно-просветительскую деятельность, одним из аспектов которой стало создание театральных курсов для молодёжи при Сухумском театральном обществе. А.Чачба-Шервашидзе также выступил и в качестве режиссёра-постановщика нескольких спектаклей. Среди них особое место занимал спектакль «Раненое сердце», поставленный им по народным абхазским мотивам в собственной инсценировке.

Фактически это было первое появление абхазской тематики на театральных подмостках. Но и этот спектакль, как и все другие, игрался на русском языке. Пока ещё не пришло время языку абхазскому зазвучать с театральной сцены. Не появилась ещё для этого соответствующая основа – литературная, образовательная, кадровая. Хотя лучшие представители только что зародившейся абхазской национальной интеллигенции прилагали все возможные усилия для реализации заветной мечты – сделать абхазский язык языком искусства и театра в том числе. Тот же Александр Константинович Чачба-Шервашидзе в публичных своих выступлениях не раз подчёркивал необходимость издания литературы на абхазском языке, осуществления переводов на абхазский язык произведений классиков русской и мировой литературы. Всемерно содействовали этому основоположник абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулиа, всемирно известный языковед, академик Николай Яковлевич Марр.

Однако в то время в Абхазии носители подобных идей довольно жёстко преследовались. Не избежал подобной участи и Александр Чачба-Шервашидзе, которого вынудили покинуть родную Абхазию и искать приюта на чужбине. А идеям и мечтам оберегателей и хранителей абхазского языка и культуры, стремившихся к приобщению абхазского народа и к театральному искусству, к созданию национального театра, суждено было реализоваться только в Абхазии с установлением Советской власти в марте 1921 года, когда, после более чем векового перерыва, была восстановлена национальная абхазская государственность в виде Советской Социалистической Республики Абхазия, в этом статусе в декабре 1922 года подписавшей договор о создании Союза ССР. И лишь позднее, к великому сожалению, Абхазия была преобразована в Автономную Республику в составе Грузии.

Буквально с первых месяцев создания Абхазской Советской Республики её высшее руководство, Народный комиссариат просвещения озаботились созданием абхазского театрального коллектива. Под руководством государственного и общественного деятеля Абхазии Самсона Чанба, чьим именем в последствии был назван Государственный абхазский драматический театр, была создана рабочая группа с привлечением специалистов из Советской России с целью поиска и отбора талантливой абхазской молодёжи для дальнейшего обучения актёрской профессии. Но абхазская речь со сценических подмостков уже зазвучала. При содействии Дмитрия Иосифовича Гулиа уже в 1922 году из числа представителей молодой национальной абхазской интеллигенции, беззаветных энтузиастов театрального дела был создан драматический коллектив, по сути, самодеятельный абхазский национальный театр, по принципу работы – передвижной, практически с первых дней своего существования начавший показывать театральные представления на абхазском языке в сёлах, поскольку именно там компактно проживало абхазское население. Именно для «передвижного» (такое название он получил в народе) абхазского театра были созданы первые, в основном, малоформатные драматические произведения на абхазском языке. Автором большинства из них являлся Дмитрий Иосифович Гулиа. Это были скетчи, сценки, небольшие пьесы, как правило из народной абхазской жизни, что называется, «на злобу дня», простые и понятные сельскому жителю. Значение деятельности этого театрального коллектива для подъёма национального самосознания абхазского народа, для развития абхазского языка и национальной культуры, его просветительскую миссию переоценить очень и очень трудно. Позже многие участники этого театрального коллектива влились в состав уже профессионального Абхазского театра, создание которого тем временем шло своим чередом.

В 1929 году начала деятельность абхазская драматическая студия, в качестве преподавателя в которую был приглашён знаменитый русский советский актёр, режиссёр, театральный педагог Василий Иванович Домогаров. Это было средне-специальное театральное учебное заведение, обучающиеся в студии абхазские актёры стали основой первой абхазской профессиональной театральной труппы. И к началу 30-х годов стало возможным официальное открытие абхазского сектора при Сухумском грузинском театре, через небольшой период времени преобразованного в Государственный абхазский драматический театр. Как показало время, это стало основополагающим событием для становления и развития всего абхазского искусства: и литературы, и изобразительного, музыкального и всех других видов искусств. Абхазский театр стал своего рода «локомотивом» абхазской национальной культуры. Параллельно с созданием собственно абхазской актёрской школы шло создание и становление национальной драматургии. Работа над созданием абхазских пьес, инсценировок литературных произведений, осуществление переводов на абхазский язык произведений русской и мировой классики, советской драматургии и послужили мощным импульсом для развития абхазской литературы. Вокруг абхазского театра взросла целая плеяда талантливых писателей и поэтов. Тоже можно сказать и о композиторах, музыкантах, учёных-языковедах, этнографах, художниках-сценографах, специалистах различных технических специальностей, востребованных в театральном производстве. Что касается вопросов национального самосознания народа, то величайшая заслуга абхазского театра в том, что благодаря его многогранной деятельности, абхазский язык, воспринимаемый прежде как «деревенско-бытовой», стал языком литературным, поэтическим, театральным, научным. То есть, в подлинном смысле языком Государственным. Именно трепетное отношение к родному языку, его охранение, сбережение и обогащение является самой характерной чертой абхазской школы актёрской игры и театральной режиссуры – от самого первого спектакля и по сегодняшний день.

В результате, к концу первого десятилетия в Абхазском театре сложились отличительные, присущие именно ему творческие особенности и склонность к героико-романтическому жанру при определённой скупости внешних актёрских проявлений в сочетании с жизненной правдой, внимание к бытовым и иным деталям. При этом природные вокально-хореографические способности абхазов придавали актёрской игре особые яркость, выразительность и зрелищность. Последняя особенно оказалась востребованной в годы Великой Отечественной войны, когда актёры Абхазского театра активно работали в составе фронтовых концертных бригад, выступали с концертами в военных госпиталях. К сожалению, почти сразу же по окончании Великой Отечественной войны для абхазского народа наступили тяжелые времена. Дело в том, что Сталин считал, что, в частности, абхазский язык и культура должны раствориться в более великих грузинских языке и культуре. Разумеется подобные мысли «отца всех народов» были приняты как руководство к действию. В Абхазии была развязана широкомасштабная кампания ко закрытию абхазских школ и других учебных заведений и переводу их на грузинский язык обучения; был прекращен выпуск книг и периодических изданий на абхазском языке, то есть абхазский язык фактически оказался под запретом. И лишь Абхазский театр в определённой мере оказался единственным абхазоязычным учреждением в Абхазии. Трудно сказать, исходя из каких соображений тогдашние власти не решились официально закрыть Абхазский театр, но выступать на стационарной сцене в Сухуме, Абхазскому театру было категорически запрещено. И тогда коллектив театра вспомнил старые добрые времена, освежил в памяти опыт четвертьвековой давности и вновь стал передвижным, стал играть спектакли в абхазских сёлах. Можно представить себе чувства людей, в пору гонений на всё абхазское слышащих родную речь, звучащую из уст актёров, и осознающих, что не всё ещё пропало, жив ещё абхазский театр, абхазский язык, абхазский народ. Безусловно, в этот период, приблизительно с 1948 по 1956 год, Абхазский театр оставался единственным носителем абхазского языка, «территорией этнического суверенитета» абхазского народа. Столь обнажено остро, в противостоянии с системой эта миссия абхазского театра проявилась именно в данный период.

Шестидесятые-восьмидесятые годы двадцатого столетия оказались для Абхазского театра наиболее благополучным временем советского периода. Обрели бесценный опыт актёры и режиссёры старшего поколения; пришли в театр специалисты, получившие блестящее образование в лучших театральных учебных заведениях СССР. Театр получил собственное, специально для него построенное здание. Заметно активизировалась гастрольная деятельность театра, принесшая ему известность далеко за пределами республики. Важнейшим импульсом для творческого роста стало приглашение театра в Москву, где его спектакли, проходившие на сцене театра Маяковского летом 1973 года, были восторженно приняты театральной общественностью. Именно тогда об Абхазском театре заговорили как об уникальном явлении театрального мира СССР. С Абхазским театром выразили желание работать ведущие театральные деятели Советского Союза и других государств. В свою очередь абхазские режиссёры стали получать приглашения в театрах Союза и зарубежья для постановки спектаклей.

Именно этот фундамент, заложенный в вышеозначенную эпоху, позволил сохраниться Абхазскому театру в печально известные 90-е годы и во время Отечественной войны на территории Абхазии и последовавшие затем политические, экономические и информационные санкции. Более того, при помощи и поддержке зарубежных друзей, прежде всего российских, Абхазскому театру удалось принять участие в ряде престижных международных театральных фестивалей и быть отмеченным их наградами, в том числе и высшего достоинства.

С обретением признания государственной независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и рядом других стран перед Абхазским театром открылись новые возможности для творческого роста и совершенствования. В рамках комплексной программы содействия России социально-экономическому развитию Абхазии была осуществлена капитальная реконструкция здания Государственного абхазского драматического театра им. Самсона Чанба и оснащение его современным театральным оборудованием. Также при содействии Министерства культуры России группы абхазских студентов были направлены на обучение в Театральный институт имени Щукина и Санкт-Петербургский институт театра, музыки и кинематографии, по окончании которых они вернулись в театральную труппу и успешно работают. Открывшиеся возможности позволили Абхазскому театру значительно активизировать свою деятельность по пропаганде, популяризации абхазского театрального искусства, по сохранению и развитию абхазского языка, духовного наследия абхазского народа.

Не исключаю, что может возникнуть впечатление о неком стремлении Абхазского театра к своего рода «национальной изолированности». Это далеко не так. Абхазские режиссёры стояли во главе процесса создания русского театра в Абхазии. И сейчас охотно работают в нём. Актёры Абхазского театра заняты в спектаклях русского театра, а актёры русского театра, владеющие абхазским языком, заняты в постановках абхазского театра. Весьма показательно, что Государственный русский театр драмы Республики Абхазия носит имя Фазиля Искандера, творчество которого наиболее ярко отражает нерушимое единство двух культур – абхазской и русской.

Говоря о театре абхазском нельзя не отметить, что в последние годы образовалось еще два новых абхазских театральных коллектива: Государственный абхазский молодёжный театр и Государственный абхазский театр драмы и комедии города Ткуарчала имени народного артиста СССР Шараха Пачалия. Эти молодые театры пока в поисках своего творческого пути, своего лица. Но в работе своей они опираются на традиции Абхазского театра, являясь продолжателями его миссии, которая заключается в сохранении, защите абхазского языка, богатейших духовных и нравственных традиций абхазского народа.

В наше время, время «агрессивной глобализации», в том числе театральной, подобная миссия представляется очень значительной и очень нелёгкой. И Абхазский театр, воспринимая все новшества мирового театрального искусства, охраняет себя, охраняет своего зрителя, охраняет саму душу абхазского народа от того, что противоречит высочайшему морально-нравственному кодексу абхазов, тем самым способствуя обережению национальной, этнической самобытности народа в нашем бурном, изменчивом мире.

Б. ЧОЛАРИЯ,

директор Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир»

Сухум, 13 февраля. Р. Гиндия. Благодаря директору Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир Чолария Борису Шаликовичу в 2019 году коллектив библиотеки пополнился бесценным сотрудником, известным по всей стране своим творческим подходом к работе и не только!

С чем ассоциируется по-настоящему порядочный человек, как можно охарактеризовать его? Каким он должен быть – честным, добрым, надежным?! Как оказывается, порядочный человек – это высоко образованный человек, вопреки всем трудностям, добивающийся поставленной цели, но при этом не расхваливающий себя, человек с сильным характером, решительный, не старающийся возвыситься над окружающими при помощи своих достижений, истинный патриот своей Родины…

Этот список качеств можно было бы продолжать до бесконечности, а относятся они к одному необыкновеннейшему человеку с неугасающей энергией, с добрейшим сердцем и отзывчивостью – к Иванба Виолетте Елизбаровне. Не каждому, наверное, суждено встретиться, а тем более узнать ближе таких людей, и истинный счастливчик тот, кому это удалось!

Говоря о Виолетте Елизбаровне, неосознанно понимаешь: «Этому человеку суждено было стать творческой личностью!!!».

Любовь к учебе и к осваиванию новых знаний с самых малых лет привила своим детям мать Виолетты Елизбаровны – Зинаида Константиновна Тарба. В 1958 году успешно окончив Очамчырскую среднюю школу, в этом же году юная Виолетта поступает в Сухумский педагогический институт и в скором времени ее приглашают на работу в Очамчырскую районную библиотеку.

Виолетта Иванба является одним из первых специалистов в Абхазии, окончивших Московский государственный институт, по специальности библиотекарь-библиограф высшей квалификации. Она является заслуженным работником культуры РА, кавалером ордена «Ахьӡ-Аҧша» 3 степени. Виолетта Елизбаровна больше 60 лет жизни трудилась не покладая рук во благо своему городу и всей стране. 35 лет она являлась директором Очамчырской районной библиотеки.

Неоднократно жизнь предлагала ей возможности для карьерного роста, но Виолетта Елизбаровна, как по-настоящему порядочный человек, оставалась преданной своему любимому делу.

Также долгие годы она являлась директором Очамчырского радиовещания и нештатным корреспондентом газет «Аҧсны» и «Советская Абхазия». В своей библиотеке Виолетта Иванба организовывала вечера с ветеранами Великой Отечественной войны и героями Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., с писателями и поэтами, деятелями культуры и науки.

За свою долгую творческую деятельность неоднократно была награждена всевозможными наградами. В течение многих лет она была представлена на Доске почета в Министерстве культуры Абхазии. 3 апреля 1970г. От имени Президиума Верховного Совета СССР, награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

За те годы, что Виолетта Елизбаровна занимала руководящую должность, Очамчырская библиотека неоднократно награждалась Почетными Грамотами и Дипломами разных степеней Министерством культуры СССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР. Эта заслуга, несомненно, человека решительного, доводящего все свои поставленные задачи до завершения.

На свете огромное количество профессий. Каждая из них необходима человечеству для развития и процветания. Но есть и остаются в приоритете множество древнейших профессий, таких как Библиотекарь, которому более четырех с половиной тысяч лет. Виолетта Иванба смогла пронести эту профессию через всю свою жизнь.

Несомненно, когда подходишь ответственно к своей профессии, несмотря на все трудности, поступаешь справедливо в тяжелых ситуациях, успешно руководишь долгие годы, являясь примером для подражания – то работа становится образом жизни.

В настоящее время Виолетта Иванба продолжает трудиться, подавая пример молодому поколению, в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир по просьбе директора Чолария Бориса Шаликовича. Она является ведущим методистом в научно-методическом отделе библиотеки, а также гордостью учреждения. За короткое время работы в Национальной библиотеке, Виолетта Елизбаровна успела порадовать нас несколькими творческими мероприятиями. Одно из таких мероприятий - «И пробуждается поэзия во мне…», молодежный поэтический вечер, целью которого было выявление юных дарований в области поэзии.

Пусть страна гордится такими талантливыми, любящими свое дело профессионалами, ведь благодаря таким людям мы можем надеяться на процветание и развитие нашей культуры и Родины!

Богами вам еще даны

Златые дни, златые ночи,

И томных дев устремлены

На вас внимательные очи.

Играйте, пойте, о друзья!

Утратьте вечер скоротечный;

И вашей радости беспечной

Сквозь слезы улыбнуся я.

1816

Легко ли писать о таком человеке как Александр Пушкин? На первый взгляд может показаться, что легко! Ведь нет никого, кто не знал бы о таком гении. Но писать о человеке, являющимся не только абсолютным гением и величайшим человеком своего времени, повлиявшем на целую эпоху не только своих современников, но и на будущее поколение, - тяжелейший труд. Конечно, гениальных людей в истории огромное количество, но Пушкин является универсальным гением. Он занимался не только литературой, поэзией и всей словесностью, но и такими гуманитарными дисциплинами, как философия, политэкономия, история и, конечно, наука.

В 1846 г. самый влиятельный критик тех лет В.Г. Белинский впервые назвал Пушкина «классиком» русской литературы, то есть ее непререкаемым и неизменным основанием. Национальная культура нового времени осознала Пушкина как уже состоявшуюся историю, как своего рода собственную «античность».

Гениальность Пушкина проявилась во всех родах литературы, во всех ее жанрах. Он создал бессмертные образцы философской, политической пейзажной лирики. Его поэмы — и романтические, и реалистические — были новым словом в истории литературы. Пушкин создал уникальный роман в стихах, подобного которому, по существу, нет до сих пор. Он был зачинателем почти всех прозаических жанров, существующих и сегодня: путевых записок, очерка, исторического романа, философской повести.

Гибель Пушкина после дуэли с приемным сыном голландского посланника Дантесом, однозначно, потрясла всю читающую Россию. Об этой трагедии и по сей день высказывают совершенно различные мнения. Некоторые считают, что это был масонский заговор против русского гения, а другие называют виновником всех интриг вокруг поэта царя.

Анна Ахматова писала: «Мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на сообщницу Геккернов в преддуэльной истории». Цветаева тоже считала жену поэта роком Пушкина.

Сразу после гибели Александра Сергеевича в одной из газет была напечатана статья, которая вызвала гнев у царских прислужников: «Солнце русской поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратной потери, и всякое русское сердце будет растерзано».

Действительно… Пушкинский гений был подобно солнцу, осветившему многое не только для своих современников, но и для будущих потомков.

Гоголь писал: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным: это право решительно принадлежит ему. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Есть что-то знаменательное в том, что Пушкин родился в последний год XVIII в. Он, как бы, подвел итоги всем достижениям предшествующего этапа развития русской культуры, и он же начал новый, качественно более высокий этап в ее истории. Пушкин был подлинным преобразователем и в области литературного творчества, и в области русского литературного языка. С его именем связано начало величия русской литературы, которая постепенно становилась одной из влиятельнейших литератур мира.

Слова Чернышевского о Пушкине: «…до Пушкина не было в России истинных поэтов; русская публика знала поэзию только по слухам, из переводов или по слабым опытам, в которых искры поэзии гасли в пучинах риторики или льдах внешней холодной отделки»

Как говорилось в самом начале текста - гений Александра Сергеевича, безусловно, универсален. Благодаря своему уникальному дару он мог одновременно создавать и литературный язык, и великие произведения, что и отмечали многие поэты. В 1815 г. В. А. Жуковский пишет П. А. Вяземскому о том, что он встречался с молодым «чудотворцем Пушкиным». Он назвал его «надеждой нашей словесности». С уверенностью можно утверждать, что эти надежды А. С. Пушкин полностью оправдал и говорить на все века о всемирности и всечеловечности его гения.

10 февраля — День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Можно бесконечно долго рассуждать о величии человека, сумевшего проявить свою всемирность через художественное творчество. Кто знает сколько бы еще оставил поэт бессмертных и великих рукописей!

Ф. М. Достоевский: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

С 3 по 7 февраля в главной библиотеке страны, в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой им. И. Г. Папаскир и Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, проходили производственную и научно-исследовательскую практику студентки ГОУК ЛНР.

В первый день для практиканток из Луганской государственной академии культуры и искусств была проведена экскурсия по Национальной библиотеке РА опытным специалистом – методистом, заведующим Научно-методическим Отделом – Руандой Ивановной Бжания. Экскурсия сопровождалась подробным рассказом о возможностях и основных принципах работы каждого отдела. Девушки узнали о истории библиотеки, узнали о ее нелегкой судьбе на пути к развитию, ознакомились с осуществленными и перспективными проектами и культурно-массовыми мероприятиями библиотеки и т.д.

На протяжении всей недельной практики для студенток были организованы индивидуальные занятия с ведущими специалистами библиотеки, где им были представлены все теоретические и практические знания о библиотечном деле, о работе руководства по внедрению и освоению инновационных технологий; были организованы мероприятия по ознакомлению с деятельностью профильных учреждений республики (Государственный архив РА; Государственный музей РА; музей Боевой славы им. В. Г. Ардзинба и др.). В свою очередь практикантки делились своими знаниями о библиотечной деятельности, документоведению и архивоведению с сотрудниками библиотеки, что, несомненно, является отличной возможностью для пополнения своих профессиональных знаний.

Практикантки Луганской государственной академии культуры и искусств были впечатлены уровнем современности и профессионализма сотрудников Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир. Отметили, что данный опыт позволит им в будущем улучшить качество и эффективность работы в выбранной ими профессии.

Директор Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир искренне поблагодарил ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского Валерия Леонидовича Филиппова и заведующую кафедрой библиотековедения, документоведения и информационной деятельности Бобрышеву Александру Владимировну за то, что выбрали Национальную библиотеку Абхазии информационным центром для своих абитуриентов. Также руководство Национальной библиотеки Абхазии им. И. Г. Папаскир выразило искреннее желание на дальнейшее тесное сотрудничество с Луганской государственной академией.

Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который могут преподнести нам близкие и друзья. Поэтому особо ценным подарком для нашей библиотеки являются книги, подаренные известными личностями с доброй душой, которым небезразлична судьба библиотеки. Так, Национальная библиотека РА им. И. Г. Папаскир получила в дар книги от абхазского политика, супруги Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба - Светланы Ирадионовны Джергения.

Фонд редких книг библиотеки пополнился переизданной книгой «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь». Составил А. Л.– Репринтное издание 1885 года, оригинал которого имеется также в фонде библиотеки. Книга переиздана Фондом Первого Президента Республики Абхазия, который был создан самим Владиславом Ардзинба в 2005 году с целью развития образования, просвещения, науки и культуры, председателем которого является Светлана Джергения. Оригинал для копии был взят из личной библиотеки Владислава Григорьевича Ардзинба.

Настоящая книга представляет большой научный и познавательный интерес. Она сыграла важную роль в изучении Кавказа и Абхазии. Фактически, это вторая обобщающая работа по истории Абхазии и Ново-Афонского монастыря после известного труда архимандрита Леонида (Кавелина), имеющего такое же название и вышедшего в 1885 году. Книга, с планом Абхазского приморского берега, с 21-м рисунком памятников христианства в Абхазии и с планом Ново-Афонского монастыря», была первой попыткой исторического исследования Абхазии и выполнена с большой научной добросовестностью, поэтому исторический и археологический разделы этой работы практически без изменений вошли и в настоящее издание.

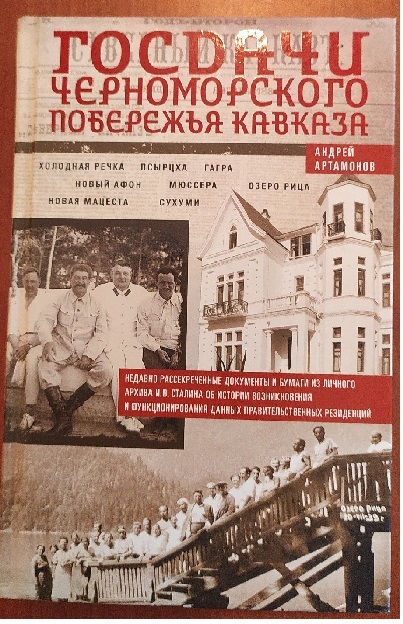

Также Светлана Ирадионовна подарила книгу Андрея Артамонова «Госдачи черноморского побережья Кавказа». В своей исследовательской деятельности автор книги опирался на недавно рассекреченные архивы из фондов РГАСПИ, РГАЭ, ГА РФ и РГАЛИ. В данном научно-популярном труде А. Артамонов впервые публикует ранее абсолютно неизвестные широкой общественности документы из личного архива И.В. Сталина, а также фотографии правительственных резиденций, расположенных в Абхазской АССР.

Национальная библиотека РА им. И. Г. Папаскир выражает огромную благодарность Светлане Ирадионовне Джергения за преподнесенные ею ценные рукописи.

3 февраля исполнилось 89 лет Заслуженному работнику культуры Республики Абхазия, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени, обладательнице медали Н. К. Крупской, первой абхазке, получившей высшее библиотечное образование, бывшему директору Национальной библиотеки им. И. Папаскир Элеоноре Викторовне Бжания.

Элеонора Бжания начала свою трудовую деятельность с библиотеки Сухумского педагогического училища. В 1956 году была назначена на должность методиста Научно-методического отдела Республиканской библиотеки Абхазской АССР.

Будучи методистом Элеонора Викторовна оказывала методическую и практическую помощь районным и сельским библиотекам во всех районах республики. Далее, в 1958 году она была переведена на должность заведующей Отделом спецхранения, а в 1961 году стала заведующей Отделом библиографии.

Благодаря своему кропотливому труду, преданности и любви к своей профессии в 1963 году Элеонору Викторовну назначили на должность директора Республиканской библиотеки.

«Наша библиотека располагалась на первом этаже, а на втором находился Абхазский научно-исследовательский институт имени Д. И. Гулиа. Республиканская библиотека насчитывала 500 тыс. томов книжного фонда. В виду ежегодного роста количества книг и журналов, места для размещения и хранения библиотечного фонда не хватало», - из воспоминаний Элеоноры Бжания.

Элеонора Викторовна прикладывала все усилия для получения помощи в увеличении площади или же строительства нового здания библиотеки. Неоднократно она обращалась с просьбой в Министерства культуры Абхазской АССР, но из-за отсутствия денежных средств, вопрос о строительстве нового здания Республиканской библиотеки оставался открытым.

В 1965 году Элеонора Бжания с разрешения министра культуры Абхазской АССР В. Кварчелия выехала в Москву вместе с завотделом В. Т. Власенко, бывшей председателем профсоюзного комитета Библиотеки.

«Нам удалось получить приглашение на прием к секретарю ЦК КПСС Борису Николаевичу Пономареву, который являлся депутатом Верховного Совета СССР от Абхазской АССР. Б. Н. Пономарев подробно расспрашивал о состоянии библиотечного дела в Абхазии и, в частности, документного фонда Республиканской библиотеки. Он пообещал помощь в строительстве нового типового библиотечного здания и сдержал свое обещание: Госстрой Абхазии активно приступил к работе над проектной документацией, а создание проекта было поручено Д. Г. Берулава. К сожалению, строительство, производимое трестом № 6, оказалось долгостроем. В конечном итоге новое здание Библиотеки было открыто только в 1981 году», - вспоминает Элеонора Бжания.

На открытии нового здания библиотеки присутствовали первый секретарь обкома КПСС Борис Адлейба, министр культуры Абхазской АССР Алексей Аргун, представители интеллигенции.

Коллектив Национальной библиотеки РА им. И. Г. Папаскир поздравляет с днем рождения Элеонору Викторовну, чей многолетний опыт, обширная эрудиция и преданность делу, несомненно является примером для молодых специалистов нашей маленькой республики, и выражает ей глубокое уважение за колоссальный вклад в развитие сферы культуры и желает ей крепкого здоровья, бодрости духа и абхазского долголетия.

Этот отдел обслуживает работников культуры и искусства, преподавателей и учащихся специальных учебных заведений.

Задача отдела: содействие повышению культурного, эстетического и общеобразовательного уровня пользователя информации: создание условий для развития профессионального творчества специалистов; предоставление возможности свободного доступа читателей к информационным ресурсам по культуре и искусству.

Фонд отдела состоит из различных изданий по всем видам искусства и эстетике и включает монографии, уникальные иллюстрированные альбомы по изобразительному искусству, нотные издания, грампластинки, периодические издания, каталоги выставок.

Большую помощь читателям в выборе литературы оказывают различные энциклопедии, словари, справочники, библиографические указатели, каталоги и картотеки - справочно-библиографического фонда и справочно-библиографического аппарата.

Справочный аппарат отдела содержит:

График работы:

Понедельник – пятница: 09. 00 – 18.00,

Суббота – воскресенье: выходные дни,

Последняя пятница

месяца санитарный день.

г.Сухум,

ул. Лакоба, д. 111

Телефон: 7(940) 9963577 ; 7(940) 7317011

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт Национальной библиотеки РА: www.nl-ra.ru

Отдел книгохранения является структурным подразделением библиотеки, осуществляющим хранение основных фондов, их расстановку и учет. Это самое большое подразделение в структуре библиотеки. Универсальный по составу, фонд представляет собой научную и культурную ценность республики и рассчитан на удовлетворение запросов научных работников и специалистов всех отраслей, а также учащихся и студентов ВУЗов. В отделе книгохранения сосредоточен основной фонд литературы по всем отраслям знаний, видам и типам изданий.

В основные задачи отдела книгохранения входит:

Этими задачами определяется вся деятельность отдела по сохранности книжных богатств, постоянная работа по обеспечению условий, необходимых для хранения фонда.

Основные направления работы отдела:

Вместе с функцией организации и учетов фондов, в отделе книгохранения проводится непрерывная и кропотливая работа по рациональному размещению литературы. Ведется плановый систематический просмотр книг, изымается устаревшая, ветхая малоспрашиваемая литература, которая списывается.

В отделе книгохранения находится и учетный каталог всей библиотеки. Принимаются учетные карточки от заведующих отделами, они расставляются в каталоге.

Формирование редкого фонда по краеведению – одна из основных задач библиотеки со времени ее основания. В те годы в Абхазии успешно развивалась книгоиздательская деятельность, в библиотеку поступала практически вся местная печатная продукция.

Многое из того, что сегодня в фонде редких изданий, пользуется активным спросом читателей, потому как это – история нашей республики. В нем сосредоточены наиболее ценные в научном, историческом и политическом отношении издания, это книги по истории Абхазии, кавказоведению, истории русского государства, философии, общественной мысли, прижизненные издания выдающихся деятелей русской и зарубежной литературы и искусства.

Заведующая отделом основного книгохранения - Новикова Алла Васильевна.

График работы:

Понедельник – пятница: 09. 00 – 18.00,

Суббота – воскресенье: выходные дни,

Последняя пятница

месяца санитарный день.

г.Сухум,

ул. Лакоба, д. 111

Телефон: 7(940) 9963577 ; 7(940) 7317011

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт Национальной библиотеки РА: www.nl-ra.ru

Отдел абонемента является самостоятельным структурным подразделением библиотеки, осуществляющий выдачу документов для пользования вне библиотеки на определенный срок и на определенных условиях и только по предъявлению паспорта и читательского билета.

Основные задачи отдела:

Состав фонда:

Абонемент выдает книги (не более 5 экз.) на 10 дней с правом последующих 5 продлений при личном посещении или по телефону.

Фонд отдела располагается на стеллажах открытого доступа.

В отделе ведется работа по составлению электронного каталога.

Услуги отдела:

СЕКТОР РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основной задачей данного сектора:

Основными функциями сектора регистрации являются:

Сотрудник сектора регистратуры библиотекарь 1 категории Хиба Сусана Руслановна.

Заведующая отделом абонемента - Гулия Диана Расимовна.

График работы:

Понедельник – пятница: 09. 00 – 18.00,

Суббота – воскресенье: выходные дни,

Последняя пятница

месяца санитарный день.

г.Сухум,

ул. Лакоба, д. 111

Телефон: 7(940) 9963577 ; 7(940) 7317011

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт Национальной библиотеки РА: www.nl-ra.ru

Отдел существует с 2007 г.

Отдел Книжной палаты осуществляет работу библиографического и статистического учёта выпускаемых изданий на территории государства. Учёт ведется на основе закона «Об обязательном бесплатном экземпляре». Приоритетной задачей отдела является формирование фонда обязательного экземпляра документов и развитие системы государственной библиографии, а также обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов.

Основные направления деятельности отдела Книжной палаты:

■ комплектование национального библиотечно-информационного фонда документов Республики Абхазия произведениями печати, выпускаемыми полиграфическими предприятиями республики, а также опубликованными за её пределами, материалами связанными с Абхазией, согласно Закону «Об обязательном экземпляре».

■ обеспечение сохранности Национального фонда документов Республики Абхазия.

■ ведение справочно-библиографического аппарата: наполнение и редактирование каталогов и картотек, электронной базы данных по национальной печати.

■ выполнение библиографических, фактографических, тематических справок.

■ информирование общественности об изданиях. Подготовка текущих, ретроспективных библиографических указателей и справочников.

■ предоставление издателям квалифицированных консультаций по вопросам оформления выходных сведений газет, журналов, книг. Присвоение классификационных индексов УДК, ББК и авторского знака (шифра) на выпускаемые издания.

■ библиографическая регистрация, учет выходящих в Абхазии произведений печати всех видов и по всем отраслям знания, а также другой тиражируемой продукции (аудио- и видеоматериалов, дисков и пр.);

■ ретроспективный учет печатной продукции; разработка стандартов и иных нормативных документов; статистика печати; хранение и использование, а также воссоздание утраченных частей Национального фондохранилища

Заведующий отделом Книжной палаты - Нанба Тимур Валериевич.

График работы:

Понедельник – пятница: 09. 00 – 18.00,

Суббота – воскресенье: выходные дни,

Последняя пятница

месяца санитарный день.

г.Сухум,

ул. Лакоба, д. 111

Телефон: 7(940) 9963577 ; 7(940) 7317011

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт Национальной библиотеки РА: www.nl-ra.ru